【参考資料】投稿記事 「心電計の製作」

更新日 /2006/05/27/

最終更新日 /2009/01/27/

|

|

【参考資料】投稿記事 「心電計の製作」 |

更新日 /2006/05/27/ |

|

|

||

|

|

|||||||

|

|

|||||||

|

トランジスタ技術 2006年1月号 「心電計の製作」 |

|

||||||

| 【注意事項】 | |||||||

| 本ドキュメントで紹介する製作物は、作り方や使用方法を誤ると人体に影響を及ぼす可能性があります。バッテリー駆動やAC結合、光絶縁など、安全には万全を期していますが、電子工学および医学に対する十分な知識と電子回路の製作経験が少ない方は決して製作しないで下さい。 Tomoaki Ueda (上田智章) | |||||||

| Page 7 |

|

進む | |||||

|

|

|||||||

【予告】この記事は古くなったのでもうすぐ再編集されます。

●微弱信号を増幅する際のくふう

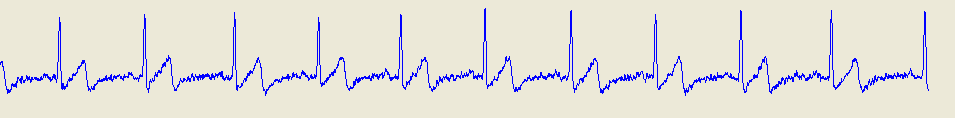

心電アンプ部は、 ・人体に測定電流が流れることを防止するためのAC結合入力をもった増幅率21倍の計装用アンプ ・基線動揺と呼ばれる生体電位特有のノイズを除去するための時定数1秒の積分器 ・増幅率51倍の非反転増幅器 ・ロー・パス・フィルタ ・人体電位の変動範囲がPICマイコンのA-Dコンバータの入力範囲(0〜5V)内に入るように2.5Vを基準とする信号に変換するためのアクティブ・グラウンド回路 で構成されています。 心電図の周波数帯域はDC〜100Hz、電圧は1.5mVPP程度、周期は0.8s間隔程度の微弱な電気信号です。1000倍に増幅すれば1.5VPP程度になります。ところが、AC結合部に使う金属皮膜抵抗の精度は1%なので、50mV程度の入力オフセット電圧があります。さらにOPアンプにも出力電圧オフセットがあるため、この成分が10mV程度だとしても、1000倍すると数10Vにもなってしまい、測定に支障が出てしまいます。また、呼吸をしたり、腕や胸の筋肉を動かしたりすると心電図には基線動揺と呼ばれるノイズが重畳します。このため、心電アンプではDC成分と基線動揺の除去を行う必要から2段階で増幅を行います。 計装用アンプの初段増幅率は10倍から30倍程度が好ましいと考えられ、本心電計では増幅率を21倍としました.次段の積分器は、計装用アンプ出力を積分してリファレンスにネガティブ・フィードバックをかけています。これによって、時定数と比べて長い時間の累積電圧が、常にゼロ(2.5V)となるようにコントロールされ、DC成分と基線動揺の除去を行います。その後、非反転増幅器で51倍に増幅し、入力電位差をトータルで1000倍に増幅することで、心電図を1.5VPP程度にし, PICマイコン内蔵A-Dの入力レンジからはみ出ないように工夫しています。 ロー・パス・フィルタの周波数特性を図9に示します。PICマイコンのアンチエイリアスが目的なので、カットオフはもう少し低い(150Hzから250Hz程度)ほうが良いでしょう。 アクティブ・グラウンド回路は、PICマイコンに内蔵のA-Dコンバータの入力レンジが0〜5Vなので、グラウンド・レベルを2.5Vにもち上げるための役割も兼ねています。2.5Vは抵抗分圧で作っています。抵抗分圧回路のダイオードは、電源OFF時にコンデンサの電荷を放電するためのものです。 図10に本心電計により測定した心電図を示します。 |

|

|

|

【図9】 ローパスフィルタの周波数特性

|

|

【図10】 測定波形の例

a) 電極と人体の接触状態がよく、筋肉に力が入らずリラックスした状態の場合には比較的良好な心電図を計測することができます。  b) 電極と人体の接触状態が悪い場合や、各部の筋肉に力が入っている状態では混入ノイズが多く、きれいな心電図を得ることができません。  |