|

|

|

||

当サイトはSPAM対策等のためJavaScriptを使っています。

JavaScriptの実行を可能な状態にしてご利用下さい。

Please enable the execution of JavaScript!

【怪しい投資話につきもののモノポール発電機を作ってみよう】 |

||

|

【リンクフリー】 私設研究所ネオテックラボ Neo-Tech-Lab.co.uk 【記載者】 私設研究所Neo-tech-Lab 上田智章 |

作成日 2011/12/13 |

ここにチェックボックス型外部コンテンツ・メニューが入ります。 | ||

|

|

|

||

|

|

|

テスターの棒をブラシ代わりにしています。 |

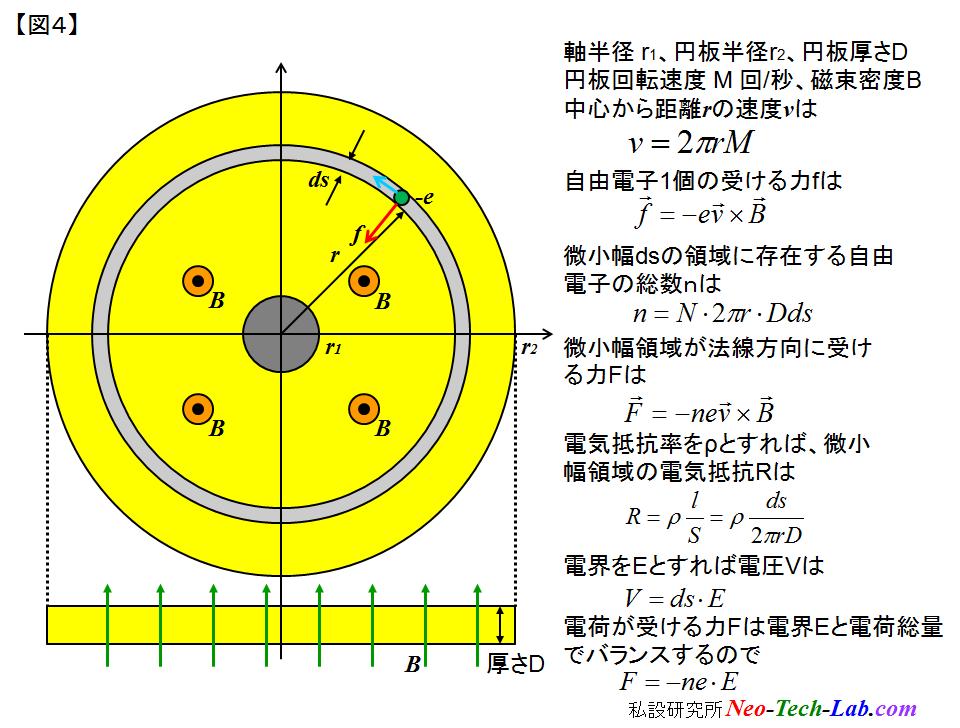

【モノポール発電機の設計要素】 要するに出力を大きくするのに寄与するのは外周部だ。直流励磁の印加部位としては中心部分はそれほど重要ではなく、外周部だけでもそこそこ性能は出るはずだ。できるだけローター半径を大きくとり、回転に伴う速度vを大きくとる事が重要だ。磁界が均質に印加できるのであれば厚みDは大きい方が電流を増加させるのに寄与するはずだ。 |

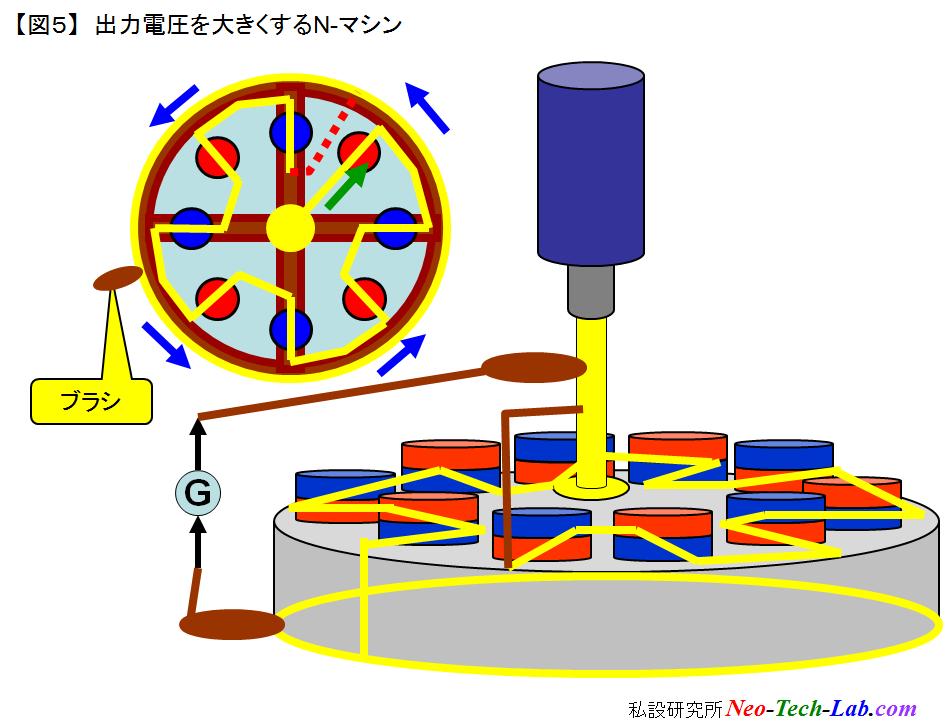

【モノポール発電機の改善点】出力電圧を大きく取りたければ、できるだけローターの回転数Mを増加し、ローター半径を大きくする、図5に示すように周辺部で励磁して何回も折り返し、電圧を稼ぐ。但し、この対策は、最大電流容量を下げることを意味する。 |

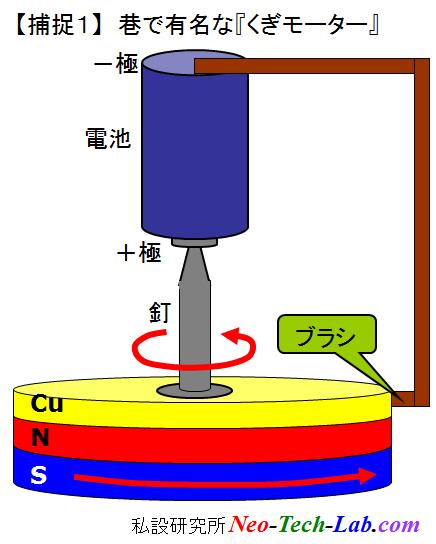

【くぎモーターについて】発電機とモーターは同じようなものです。モノポール発電機に電流を供給すればモーターになります。良く物理教育現場で見かける『くぎモーター』もモノポール発電機と等価な装置です。実際のくぎモーターではネオジウム磁石が使われているようです。理由はネオジウム磁石は酸化防止のためにニッケルメッキされているのですが、ニッケルは電気伝導性があるので銅板を用意する必要がなく、シンプルにネオジウム磁石にくぎをくっつけるだけでローターが完成するからです。 電池のプラス極に磁化したくぎがくっついて全体が落下しないのには驚きました。最初に考えた人は凄いですね。 |

|

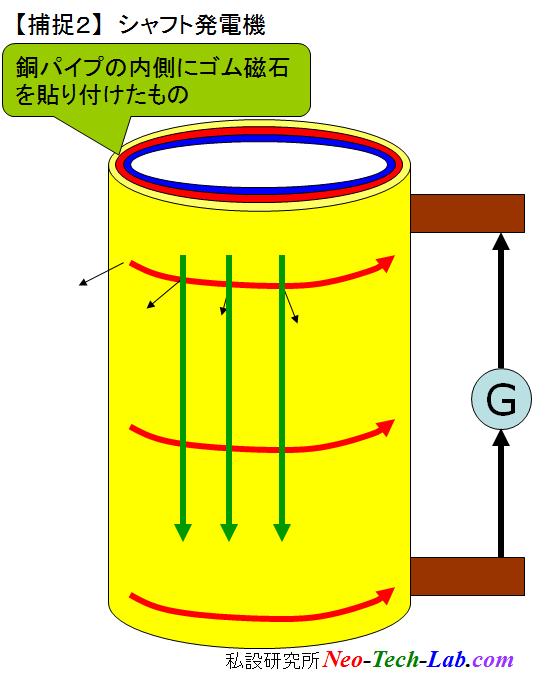

【シャフト発電機について】銅パイプの内側にゴム磁石を貼りつけるタイプの発電機も知られています。ボールベアリングを使って長いパイプを支えることができるので、出力電圧を稼ぐことができます。 その場合でもパイプの直径をできるだけ大きくすることが重要です。 |

|

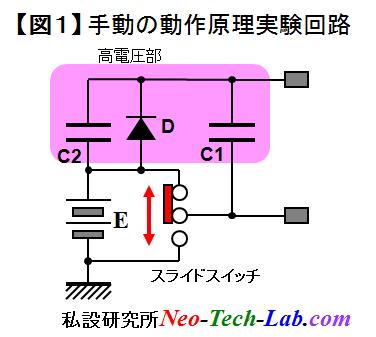

【昇圧回路】右の回路図は低電圧の電源から超高圧を作る事ができないかと考えて考案した電子回路の一つです。原理検証用なので、スイッチング・デバイスなど使わないで手動でスライド・スイッチを交互に切り替えて徐々に高電圧へと昇圧をしていく実験回路です。 まず、ダイオードを通してC1に電池電圧をチャージします。スライド・スイッチを切り替えるとC1にチャージされた電荷が、C2にも移動します。 再びスライドスイッチを反転すると、今度はC2と電池の電圧を加算した電圧でC1をチャージすることになります。 このようにしてスライドスイッチの反転を反復することで徐々に高電圧を発生していくのです。 もし動作すれば、トランス無で数百ボルトから1000V程度の電圧を乾電池から得ようとする試みなのですが。試してみようと思いつつもまだ実験していません。 同じことが別の物理量でもできれば面白いのだが。 旨く動作してくれたら、0.7Vと低いモノポール発電機の出力電圧を1000Vにする事だって可能かもしれません。 【追記】2011/12/15 実験回路作って実験してから気が付いたが、C1とC2がパラレル接続になる瞬間にチャージが2等分されてコンデンサの電圧が1/2になる。 この欠点を克服しないとダメだな。 |

|

以下は10ガウス~数100ガウスの高周波磁界を使った実験を行うのに必要な事項のメモです。【大きなインダクタンスのコイルを高周波で駆動する方法】高周波磁界を使った実験には6mHを超える大きな値のインダクタンスのコイルを20kHz以上の周波数で駆動することが必要な場合がある。ヘルムホルツコイルを使った素子特性実験や、1m角の空間に20kHz以上の均質磁界を作る場合、磁気ハイパーサーミア、医療用センサ等、意外に多い。20kHz以上の周波数ではコイルの表皮効果、近接効果が問題となるが、コイルにはリッツ線は使わない。2cm幅の銅薄板(リボン状)でコイルを構成することで表皮効果を抑えることができる。近接効果も巻き方でかなり影響が違ってくる。良く使う方法は直列LCR共振回路だ。この方法では駆動アンプの電流容量は電流経路が直列なのでコイル駆動電流以上でなければならない。コンデンサとコイル間の電圧振幅が共振によって大きくなる。例1ではR=0.33Ω、C=10554pF(Rs=30mΩ)、L=6mH(Rs=0.1Ω)を±5V、周波数20kHzで駆動している。この場合、コイルには電流±7.4Aが流れ、電圧±5510Vがかかる。 駆動アンプ回路の電圧は低いもので済むが、7.4Aの駆動となるとどうしても電源電圧が大きくなり放熱対策も大変になる。コンデンサは写真に示すような放送局用の特殊な円盤状のセラミックコンデンサが多数必要になる。写真右側に写っているもので容量1500pF, 15000Vに耐える。 図2.3の方法は並列共振と直列共振の長所を組み合わせた駆動方式だ。駆動アンプの駆動電圧は多少犠牲にしても駆動電流を小さく抑えることができるメリットがある。DC200Vなら商用交流電源から倍電圧整流で容易に得られる。これをHブリッジというPower MOSFET4個を使う駆動回路で駆動する。周波数800kHz位まで利用できる。大雑把には電流増倍率は2個のコンデンサの比で決まる。例では約20倍になる。強磁場の発生は周波数が高くなるにつれて、コイルの大きさが増大するにつれて、難度が増大する。コイルの大きさが1.5m角を超えればインダクタンスが数十mHを超える場合も多い。こんなケースで知識もなく電源メーカーに相談すると一部屋分の大きさの電源を購入させられる羽目に陥る。実際、数10kW以上の電源設備を購入している大学がある。こんなケースでは殆どの電力がコイルの表皮効果で熱となって失われている。表皮効果、近接効果はコイル線材料の選定と構造である程度回避できる。駆動アンプの電流容量も駆動回路の設計で著しく低減させることができる。ただ問題点は周波数ロックの安定性だ。Q値を大きくとり、利得を稼ぎすぎるとロックが困難になる傾向がある。 直並列LCR共振駆動方式を使えば、100Aを超えるコイル電流も容易になる。 コイル-コンデンサ間で超高圧を発生させることができるが、空気中では2万5千ボルトくらいが限界のように思われる。青白い光の放電が発生するようだ。コイル-コンデンサ間で超高圧を取り出して整流すれば超高圧のDC電源を作ることができる。但しコンデンサにチャージするエネルギーは1/2CV^2なので取扱いには危険が伴うことを忘れてはならない。 【図2.1】直列LCR共振型回路の例 【図2.2】ディジタル型駆動回路と高耐圧コンデンサの写真 【図2.3】直並列LCR共振型回路 |