|

|

|

|

当サイトはSPAM対策等のためJavaScriptを使っています。

JavaScriptの実行を可能な状態にしてご利用下さい。

Please enable the execution of JavaScript!

『超電導量子干渉素子を使った高感度磁気センサのお話』SQUID (Superconducting Quantum Interference Devices) |

||

|

【リンクフリー】 私設研究所ネオテックラボ Neo-Tech-Lab.co.uk 【記載者】 私設研究所Neo-Tech-Lab 上田智章 |

作成日 2009/01/17 |

ここにチェックボックス型外部コンテンツ・メニューが入ります。 | ||

|

|

|

|

【詐欺ビジネスにご注意を!】最近、素人相手に超低温の超電導状態でないと使えない『SQUIDコイル』で健康効能をうたうような詐欺ビジネスが行われているようなので賢明な読者の方々が引っかかって騙される事のないよう警告いたします。常温で使えるようなコイルやジョゼフソン素子ができるなら ノーベル賞もの(つまり不可能に等しい)です。(笑) 直リンはしませんが、わかりますよね?(^_^;) おまけに医療承認を得ていないなんらかの製品の治療・予防・診断の効能をうたう行為は法律に抵触いたします。(通報しちゃってもいいのですが...) こんなページですが、当サイトの内容はマジですので。 |

||

|

【まえがき】 現在、世界最高感度の磁気センサと言えば、SQUID (Superconducting Quantum Interference Devices : 超電導量子干渉素子)が挙げられます。その感度は4fT/√Hz (フェムト・テスラ・パー・ルート・ヘルツ)と地磁気(400mGauss : 40μT)の10億分の1の強さしかない脳磁(MEG:Magneto-encephalograph)を頭の外側から非侵襲的に捕捉することができるくらいの感度です。このような究極性能を有する電子装置の技術内容を知ることは、様々な計測システムを構築する上での参考になることが多いと考えてまとめることにしました。 また、 |

||

【Index】 |

■SQUIDとは? ■SQUIDのデバイス構造 ■SQUIDのデバイス特性 ■IV特性 ■ΦV特性 ■環境磁気ノイズについて ■ピックアップ・コイルの種類 ■FLL (Flux Locked Loop) ■磁気変調方式FLL ■Drung方式FLL(Slope Lock方式) ■超ワイド・レンジ遷移カウント方式高精度FLL ■超ワイド・レンジ超高速2相カウント方式FLL ■脳磁(MEG:Magneto-Encephalograph) ■心磁(MCG:Magnetocardiograph) ■心磁計測方法 ■心電図同期加算方式によるノイズ除去 ■センチネルリンパ節検出用センサ (London Centre for Nanotechnology) ■【回路図集】(1ch FLLユニット) ■【回路図集】(3ch A/Dユニット ECG回路を含む) ■【回路図集】(ダミーSQUID素子) |

■面白おかしいSQUIDにまつわる嘘話、迷信等 1) ×『SQUIDのFLLはバッテリー駆動でないと動かない』 でたらめ。電磁波の侵入を防げばAC電源で十分動作する。フィルタが大事。 2) ×『お前が扱うと動かないね』 ○『SQUIDはヒートショック、静電気で壊れやすい』 ○『磁束トラップがノイズ原因となるので磁気シールド下で常温から超電導状態に』 3) ○ 鉄骨ビルでは鉄骨帯磁のため動作しないことがある。 ○ 風が吹くと建物が揺れて帯磁した鉄骨等のため11~13Hzのノイズになることがある。 ○ 鉄筋の建物では上下階の什器(椅子)の移動がノイズとなることがある。 ○ 1秒毎に飛ぶ⇒部屋の中か隣室に電気時計がかかっていませんか? ステッピングモーターノイズでそうなることがあります。 |

|

■SQUIDとは? SQUIDとは、Superconducting Quantum Interference Devicesの略で超電導量子干渉素子のことです。図1に示すように超電導リング内に1個または2個のジョゼフソン接合(Josephson Junction)を持った構造のデバイスです。ジョゼフソン接合(JJ)が1個のものをRf-SQUID、2個のものをDC-SQUIDと言います。 低温超電導型SQUIDでは超電導体としてはニオブ(Nb)が使われます。ニオブ(Nb)を超電導状態にするには液体ヘリウムを使って4Kに冷却する必要があります。 ニオブ(Nb)は表面に薄い酸化膜が構成され易い性質がある。図2a)に示すようにニオブ(Nb)でできた針を接触させてジョゼフソン接合を作った。まるでダイオード出現以前の鉱石検波器のような構造だった。このような方法では安定なジョゼフソン接合を得ることは困難であったので、初期のSQUID磁束計は図1a)のジョゼフソン接合1個のRf-SQUIDが利用された。 しかし、半導体製造用プロセスを使って薄膜でデバイスが構成されるようになると、ニオブ(Nb)間に非常に薄いSiOまたはSiO2の層を作って安定なジョゼフソン接合を構成できるようになり、ジョゼフソン接合2個のDC-SQUIDが利用されるようになった。現在は殆どDC-SQUIDが使われている。 図1には記していないが、ジョゼフソン接合の特性を揃える、静電破壊を防ぐ等の複数の目的でジョゼフソン接合には並列にダンピング抵抗が入れられている。 |

【図1】SQUIDの種類 a) Rf-SQUID b) DC-SQUID   【図2】ジョゼフソン接合(JJ) a) b)   |

|

|

■SQUIDのデバイス構造 実際に磁気センサとして利用されるDC-SQUIDの素子構成を図3に例示する。2個のジョゼフソン接合を有する超電導リングにはバイアス電流印加用の端子と電圧測定用の端子がある。それ以外にピックアップ・コイルと接続して外部磁界に比例した磁界を超電導リング内に発生させるためのインプット・コイル、磁界測定時に超電導リング内の磁界を一定に保つためのフィードバック・コイルも設けられている。通常、インプット・コイルは30から100ターン前後であるが、フィードバック・コイルは1ターンである。 図4a)に示すように実際の超電導リングは非常に幅が広く、中央に小さな矩形窓が設けられている。ツバの部分が超電導状態になると磁束を通さなくなるため、インプット・コイルとフィードバック・コイルとの磁気結合を強くすることができるのである。超電導リングとコイル層は薄いSiOまたはSiO2層で絶縁されている。 |

【図3】SQUID素子の構成 |

|

|

【図4】DC-SQUIDの素子構造 a) 超電導リング層 b) コイル層 c) 積層図    |

d) デバイス断面図  |

|

|

■SQUIDのデバイス特性 DC-SQUID素子の特性試験を行う場合には、環境磁気ノイズの影響を受けにくくするためピックアップ・コイルをインプット・コイルに接続せずに行う。図5に示すようなデュワー(Dewar)を用いることが好ましい。特性試験を行うデバイスはニオブ(Nb)管内に入れる。このニオブ(Nb)管は、超電導状態になると磁束が通らなくなることを利用した超電導磁気シールドとして機能する。デュワーの周囲はパーマロイ製の簡易磁気シールドで覆われている。これは、ニオブ(Nb)管を液体ヘリウムに浸して超電導状態にする際に、外部環境の磁束がトラップされることを防ぐ目的が大きい。また、外部光を途光することで 輻射熱による液体ヘリウムの気化を抑制する目的もある。 ■IV特性 図6に示す構成の電子回路を用いて、IV特性を測定することができる。 低温超電導DC-SQUIDの場合、バイアス電流端子間に周波数1Hzから10Hz程度、±20μAから±100μA程度の正弦波のバイアス電流を与える。デバイスの設計にもよるが、0μAから12μA(ものによっては80μAくらい)程度までは超電導状態なので電圧観測端子間には電位差は発生しないが、特定の電流値を境に端子間に電位差を生じる。なお、デバイス破壊を避けるため、バイアス電流の振幅はいきなり大きくせず、0μAから徐々に大きくしていく必要がある。デバイス特性の測定を終了する場合も振幅を徐々に小さくして0μAに戻す必要がある。 外部磁気ノイズがない理想的な環境では、素子が正常なら図6のような特性が得られる。しかし、フィードバック・コイルに電流を流すか、デュワーの外側で着磁したドライバー等を振って、磁気的な外乱を与えると、図7のようにIV特性が変化する。これによって、試験中の素子に磁気感度があることを確認することができる。 |

【図5】デバイス特性試験用デュワー |

|

【図6】IV特性測定時の回路構成 |

【図7】外部磁界がある場合のIV特性 X軸:出力電圧V Y軸:バイアス電流  |

|

|

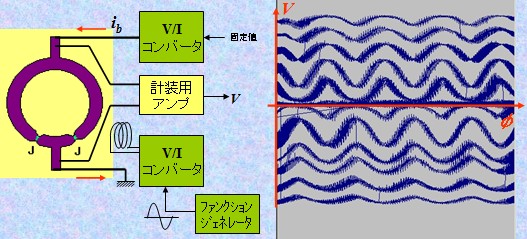

■ΦV特性 図8に示す構成の電子回路を用いて、ΦV特性を測定することができる。 IV特性試験の結果を使って、磁気感度を確認できたバイアス電流の範囲で、SQUID素子に一定のバイアス電流を供給する。このとき、フィードバック・コイルに正弦波電流を流し、超電導リング内に外部磁束を与える。このとき、適切なバイアス電流が供給されているなら、図8の例のように周期性の 電圧波形が確認できる。 バイアス電流を変更すれば、波形の周期は変わらないが、図8のように振幅やオフセットが変化する。 このようにSQUID素子は外部磁束に対して常に一定の周期で超電導リング内の磁束に 対応して周期性の電圧を発生する特性を持っている。この周期Φ0は磁束量子を単位としている。 なお、図8右側の測定結果は、ピックアップ・コイルをインプット・コイルに接続した状態で測定したため、環境磁気ノイズの商用交流電源に起因した磁気ノイズの影響を受けている。ピックアップ・コイルとインプット・コイルを接続せずに、十分な磁気遮蔽状態で測定した場合には、図9のような結果が得られるはずである。 |

||

【図8】ΦV特性測定時の回路構成 【図9】理想的なΦV特性  |

||

|

■環境磁気ノイズについて SQUID磁束計は超高感度磁気センサであるので、生体磁気計測等の微弱磁界の計測に際しては環境磁気ノイズが障害要因となる。 環境磁気ノイズの要因を幾つか図10に例示する。生体磁気計測設備のある建物内の商用交流電源ラインに流れる電流は商用交流周波数の磁気ノイズを発生する。電源ラインの2本の線が互いに近接している場合にはそれぞれのラインを流れる電流が発生する磁界が互いに相殺しあうので、それ程大きな磁気ノイズは発生しないのだが、古い建物や家屋の屋内配線では碍子を使って配線されている例がある。このような場合には2本の線が距離的に離れているためにキャンセルされずに大きな磁気ノイズを発生する場合がある。また、大きなビルでは受電設備が設置されている場合があるが、この場合にも受電設備内の配線が銅バーを使ったものである場合があり、これも磁気ノイズの要因となりうる。 エアコンや扇風機に使われているモーターも回転によって大きな磁気ノイズを発生する。電池を内蔵した時計もステッピング・モーターの駆動に伴って十分に大きな磁気ノイズを発生する。 また、地磁気中に大きな磁性材料で作られた構造物があると、その構造物に地磁気の磁束が収束している。これら自動車、エレベータ等の地磁気収束体が移動すると、地磁気の磁束を一緒に引っ張っていくので、大きな磁界変動を発生する。特に車軸の長いトラックが南北方向に移動する場合には大きな磁界変動を引き起こす。地面の下を走っている地下鉄の車両も地磁気収束体であるので地磁気変動を引き起こす。またその架線電流も障害となることが多い。 通常の家庭内の環境磁気ノイズの大きさは1mGaussから10mGauss(100nTから1μT)程度である。しかし、周辺に直流き電方式の電車の線路がある場合には500m離れた場所でも10mGauss(1μT)程度のノイズがある。架線電流に起因するノイズは距離に反比例するので、架線に近い場合には地磁気に匹敵する程、磁界が変動する場合もある。電車が近くを走っていなくても、同一変電所内で加減速をしている電車がいれば、このノイズは発生する。 |

||

【図10】様々な環境磁気ノイズ |

||

|

■ピックアップ・コイルの種類 図11にSQUID磁束計で用いられる主なピックアップ・コイルの種類を示す。 左側の単一コイルのピックアップ・コイルを持ったSQUID磁束計はマグネトメーター(Magnetometer)と呼ばれる。特に3つの単一コイルを互いに直交する平面上に配置し、3個のSQUID磁束計に接続してベクトル磁束を測定できるようにしたタイプをベクトル磁束計と呼ぶ。これらは環境磁気ノイズもそのまま検出してしまうため、高性能磁気シールド・ルーム内で測定を行う必要がある。 遠方で発生した磁気ノイズは位置的に少し離れてもほぼ同じ大きさであるが、近傍で発生した磁界は距離減衰のために少しの距離でも大きく異なる。この性質を利用して、少し離れた位置に配置した2つのピックアップ・コイルを逆向きに接続して環境磁気ノイズを相殺することを意図した一次差分方式のグラジオメーターと呼ばれる磁束計がある。1st-order gradiometerとも呼ばれる。手巻きで作った一次差分方式のグラジオメーターの場合には1/100程度のキャンセル率が達成される。半導体プロセスを使ってシリコン・ウェハーの平面上に高精度なgradiometerを構成したplaner型も存在する。 また、簡易磁気シールド・ルームで、あるいは磁気シールド・ルーム無しで、生体磁気計測を行うことを目的とした二次差分方式のグラジオメーターもある。 |

||

【図11】ピックアップ・コイルの種類 |

||

|

■FLL

(Flux Locked Loop) SQUID素子は前述したように周期性のΦV特性を持っている。通常、ΦV特性曲線は正弦波ではないため、SQUID磁束計で磁束量子Φ0未満の磁束を精確に計測するためには何らかの方法で直線化を行わねばならない。このために使われる電子回路はFLL (Flux Locked Loop)と呼ばれる。 |

||

|

■磁気変調方式FLL ΦV特性の磁束量子Φ0の1/2前後の幅でフィードバック・コイルから矩形波電流を印加して磁気変調をかけ、計装用アンプの電圧出力の位相から外部磁界の変動方向を検出し、積分器を使ってネガティブ・フィードバックをかけることで、ΦV特性の山あるいは谷にロックする磁気変調方式FLLがよく知られています。積分器の電圧出力がV/Iコンバータで電流に変換されてフィードバックがかかることで、超電導リング内の磁束が常に一定に保たれます。それ故、フィードバック電流は外部磁界に比例しており、積分器の出力から外部磁界に比例した電圧信号が得られるのです。 多くの場合、SQUID素子にもホール素子のような1/fノイズがあるため、このような同期検波回路方式を採用することで低ノイズ・レベルで精密な計測を行うことができます。欠点は磁気変調のキャリア周波数の1/3程度の帯域幅しか測定できないので、環境磁気ノイズが強い環境下での計測にはスルーレートが不足しており適していないことです。 |

||

【図12】磁気変調方式FLLのブロック図 |

||

|

■Drung方式FLL(Slope

Lock方式) ドイツのPTBという研究所に所属するDrung氏が発明したFLLは、素子の1/fノイズには目をつむり、高スルーレートを目指した方式です。ΦV特性曲線の中間レベルの電圧を基準として差分を直接積分器に入力してネガティブ・フィードバックをかける方式です。これはDrung方式FLLと呼ばれています。結果的にはΦV特性曲線の斜面にロックをかけることになります。 Drung氏はFLLのディジタル化にも取り組みました。当初は図13b)のように単純にディジタルに置き換えた回路でしたが、さらに様々な方式を考案し、1μT程度のワイド・レンジを持ちながら500kHzという高スルーレートのFLLを開発しました。 |

||

|

【図13】Drung方式FLL

(Slope Lock方式)のブロック図 a) アナログ方式  b) ディジタル方式  |

||

|

■超ワイド・レンジ遷移カウント方式高精度FLL 通常のFLLは、磁束量子Φ0の3倍程度の範囲しか計測することができません。理由は、超電導リング内の磁束を常に一定に保とうとすれば、フィードバック・コイルに流す電流値の範囲も同様に大きくなってしまい、高範囲にわたって精度よく電流を流すことができないからです。フィードバック電流の分解能はせいぜい16ビット程度だからです。 しかし、低温型SQUID素子のΦV特性曲線は磁束量子Φ0の周期で3000Φ0以上の磁束範囲で特性を保っています。これをなんとか利用できないかと考えたのが次の方式です。通常のFLLは3000Φ0以上続くΦV特性曲線のどこか(山、谷あるいはどこかの傾斜)にロックし続けようとしますが、磁束量子Φ0の範囲が高精度になるように例えば16ビットのD/Aの出力範囲の大半を割り当てます。フィードバック電流が磁束量子Φ0の範囲を超えそうになったらその場所でのロックをあきらめ、隣のロック点に遷移し、どちら方向にひと山ジャンプしたかで、カウンタ値をアップまたはダウンさせます。そうすればフィードバック電流供給範囲に制約があってもダイナミック。レンジを著しく広域に広げることができるのです。 |

||

|

【図14】 |

||

|

■超ワイド・レンジ超高速2相カウント方式FLL 磁気変調方式とDrung方式ディジタルFLLを組み合わせることで、さらに超高速にワイド・レンジをカバーすることができます。通常の磁気変調は磁束量子Φ0の1/2程度の幅で変調をかけるのですが、変調幅を磁束量子Φ0の1/4(90度)と設定することにより、2相化を行うことができます。Drung方式ディジタルFLLと同様にΦV特性曲線の中間値電圧をリファレンスとしてコンパレータで比較することにより、磁気変調のキャリア周波数でA相/B相の2相を抽出することができます。マウスで実施しているのと同様の処理によりロックしないでカウントすることが可能です。 |

||

|

【図15】 |

||

|

|

||

|

■脳磁(MEG:Magneto-encephalograph) 人間の脳組織内のニューロンが興奮すると微弱な興奮電流が流れる。この脳内興奮電流によって発生する微弱な磁界を脳磁(MEG)と呼ぶ。また、脳磁を測定する装置を脳磁計といい、脳磁の時間変化を観測した波形を脳磁図(MEGs)という。多チャンネルで脳磁図を観測し、解析することで、脳機能活動を非侵襲的な計測手段で解明することができる。しかし、脳磁計の臨床的用途は癲癇(てんかん)の患部位置を同定する手段程度しかない。てんかん患者数は全国に20万人程度である。都会の磁気ノイズを遮蔽するために2tを超えるパーマロイ製高性能磁気シールド・ルームが必要である。このため、脳磁計システムの価格は2億円から10億円と高価であり、また、SQUID素子を冷却する液体ヘリウムの維持コストが年間2000万円を超えるため、医療分野に普及するに至っていない。 |

||

|

■心磁(MCG:Magnetocardiograph) 人間の心臓心筋内には収縮・弛緩の心拍動を制御する神経組織がある。心臓が効率良く血液を押し出すためには、心筋全体を同期して動かす必要があり、刺激電流が流れている。この電流が発生する磁界を心磁(MCG)と呼ぶ。心磁を測定する装置を心磁計といい、心磁の時間変化を観測した波形を心磁図(MCGs)という。心磁は前胸部の体表面付近で最大80pTppから150pTpp程度(QRS群)と地磁気の100万分の1程度の強度しかない。脳磁計程ではないが簡易磁気シールド・ルーム(2000万円から3000万円)が必要となるのでシステム価格は5000万円弱となる。 簡易磁気シールド・ルームの重量は1t近くもある。 ところで、風や交通によって建物はわずかではあるが揺れる。これを構造振動(10Hz程度)と言うが、高層の建物程この揺れは大きい。地磁気中で簡易磁気シールドルームが振動したり、揺れたりすると、シールドルーム内の磁場も変動を起こす。これは心磁計測にとって大きな障害となりやすい。このため、簡易磁気シールドルームを設置可能な場所は地上1階か地下室に限られる。既存の病院ではそのような場所を確保しにくいので、システム価格だけでなく、場所の確保がシステム普及の障害となる。 心磁計の臨床的用途は、不整脈源の同定以外に虚血性心疾患の診断がある。 虚血性心疾患はメタボリック症候群の後期に発症する可能性が高い疾患であり、心臓の心筋に酸素を供給する働きを持った冠状動脈が血栓で閉塞状態に向かって進行すると、心不全や心筋梗塞等の命にかかわる疾患に発展する可能性が極めて高い。アメリカ合衆国の場合、虚血性心疾患の予備軍は全人口の60%と言われ、日本でも30%が予備軍と言われる。従って、その潜在的市場は非常に大きいにも関わらず、液体ヘリウムの維持コストが年間2000万円もかかることが 心疾患診断装置としての普及の最大のネックとなっている。 |

||

|

|

||

|

|

||

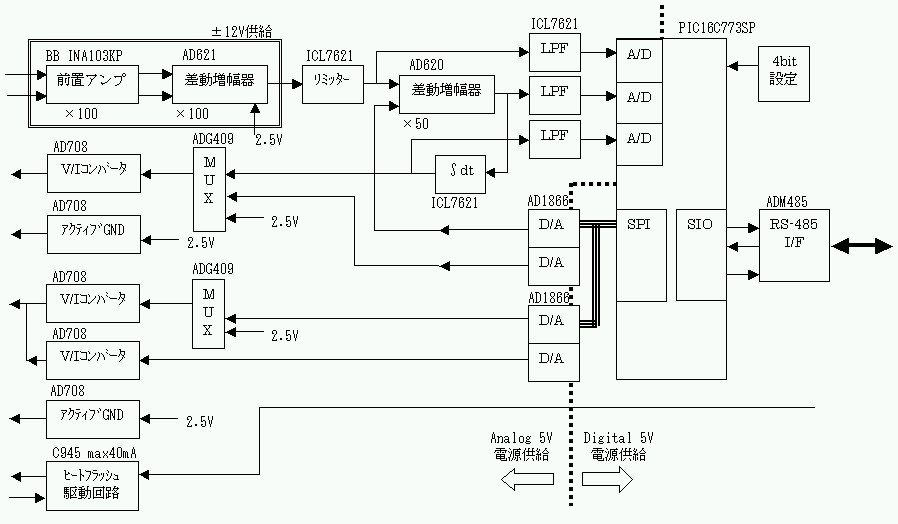

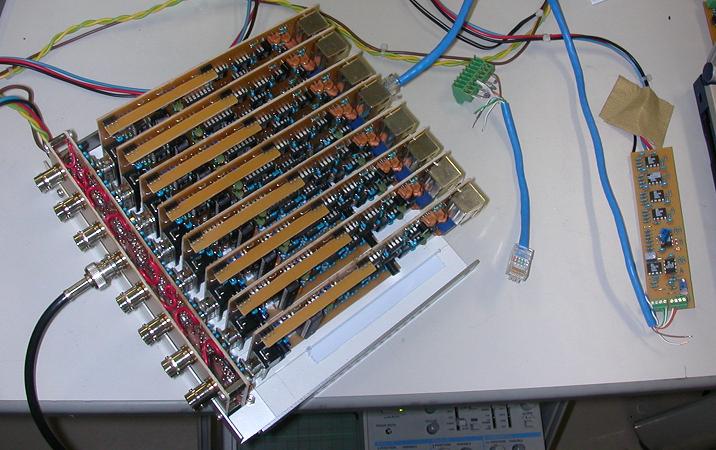

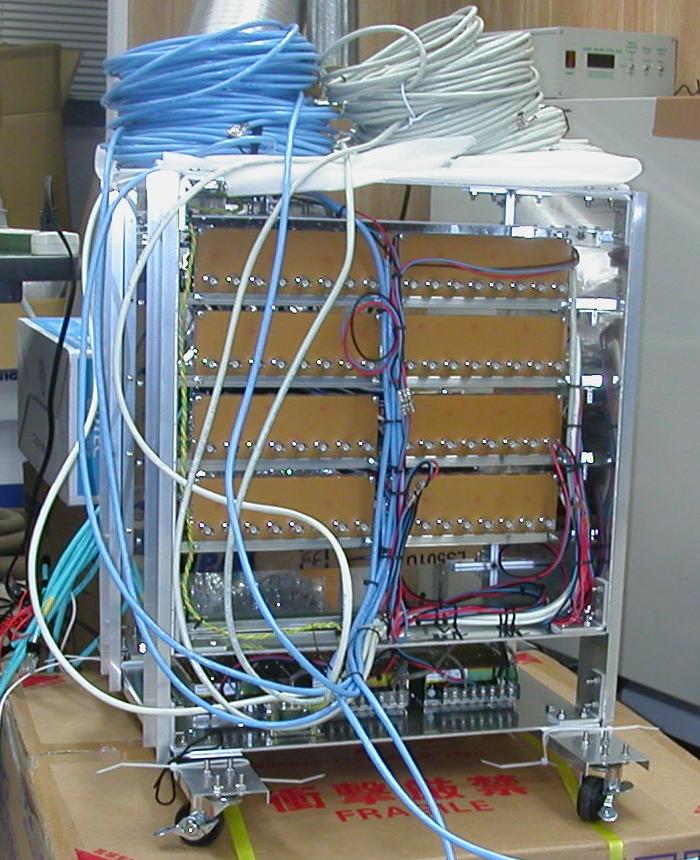

【FLLユニット】非常に初期の1chFLL(Flux Locked Loop)回路の構成例を示します。平成元年頃の設計がベースになったものです。 性能的には、心磁(MCG: Magneto-cardiogram)用です。 間違っても脳磁(Magneto-Encephalograph)計測になんか使わないで下さい。 ヘッドアンプの入力換算ノイズ密度電圧特性を考えれば自明の理なのですが、 よく理解されずに設計されているケースを散見します。 上級者でないと作れませんが、上級者ならこんなページを参考にするはずもなく、 自力設計できるはずなので、回路図公開は矛盾してはいるのですが。 中級者の方は2、3年かけてブラッシュアップするくらいの心構えが必要でしょう。 変調式、Drung方式、φV曲線遷移方式でも、この回路で実現可能ですが、 今作り直すなら、こんな低レベルの回路を構成することは決してありません。 Altera社のCPLD MaxIIシリーズのEPM570T100C5を使えば、1桁以上の性能アップが可能です。 当時、PDM(Pulse Density Modulation)技術を既に確立していましたが、 入手可能なデバイスではコンパクトに低消費電力で構成することが不可能でした。 適したデバイスが存在しなかったのでしょうがないですが......。 設計情報としてここに公開しますが、こんなのを今作るのはあり得ない選択です。 ご利用は全て自己責任にてお願いします。  【図1】1ch FLLユニットの回路構成(2002年頃)  【図1】1ch FLLユニットのCPU回路図(2002年頃)  【図1】1ch FLLユニットのD/AコンバータとLow Pass Filterの回路図(2002年頃)  【図1】1ch FLLユニットのヘッドアンプの回路図(2002年頃) 【図1】1ch FLLユニットのV/Iコンバータの回路図(2002年頃) 10年前に製作した8chMCG測定用FLL、64chMCG測定用FLLの写真です。  【写真1】8ch FLLユニットの写真(SQUIDダミーで動作確認中)  【写真2】64ch FLLユニットの写真  【写真3】64ch FLLユニットの写真 【図1】IV特性 【図2】φV特性 【図3】MCGの実測波形 |

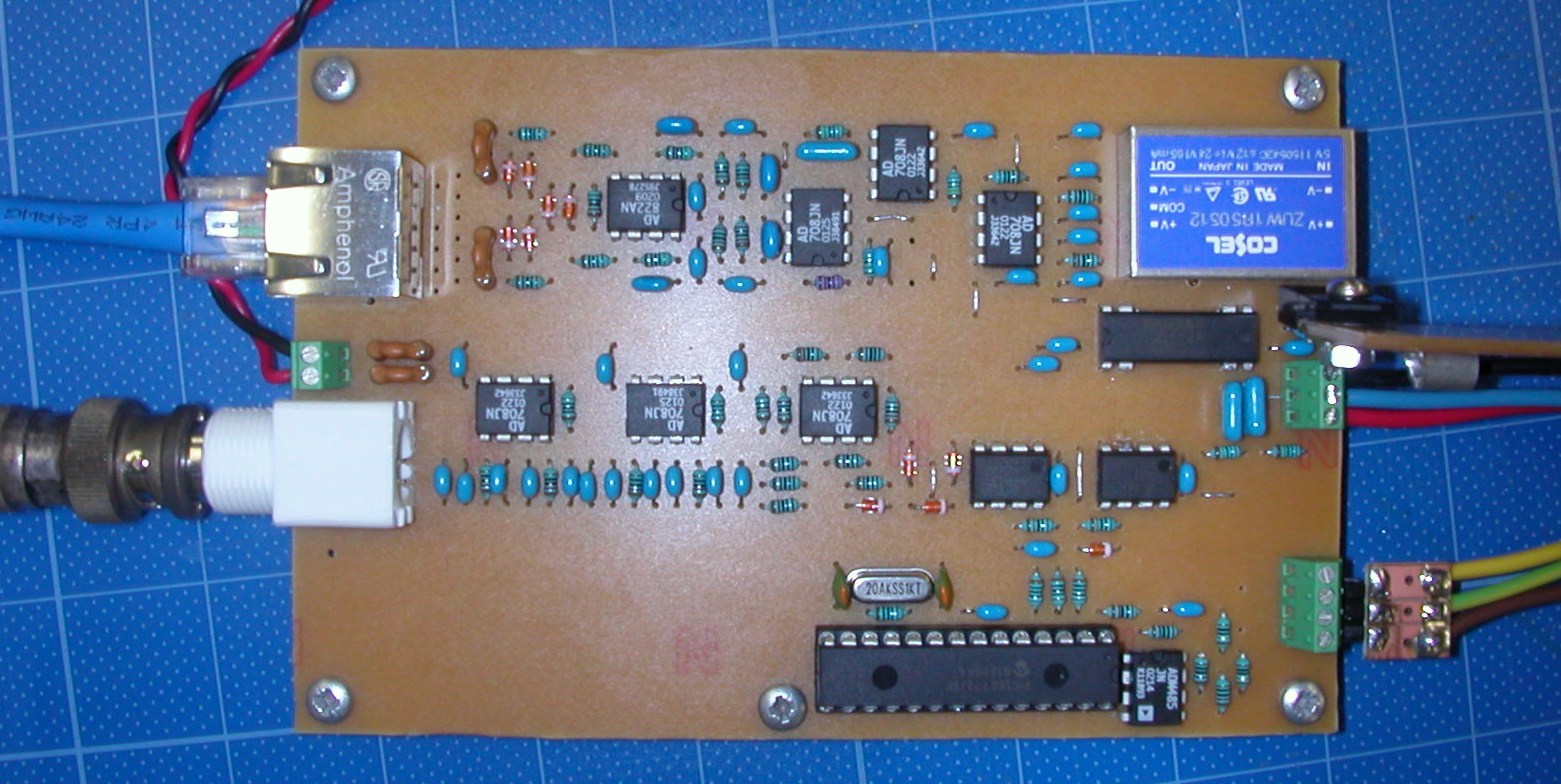

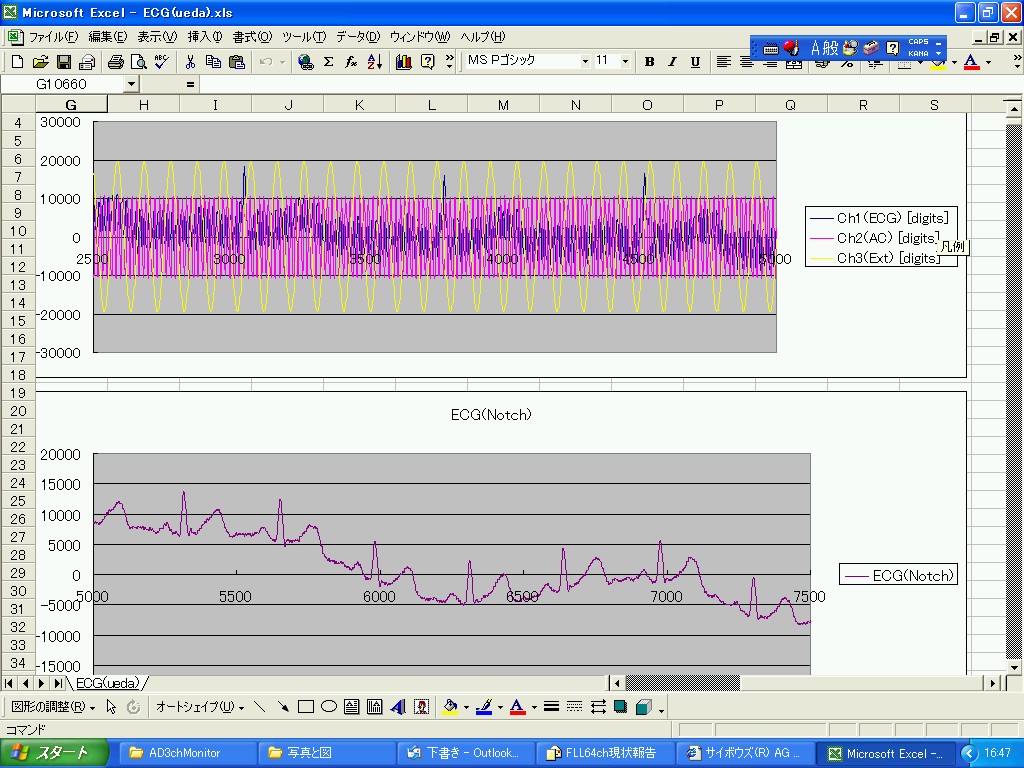

【3ch A/Dユニット】MCG(Magnetocardiogram)を測定する際に、心電同期加算を行う必要があったので製作した回路です。当時はMCGに様々な磁気ノイズが重畳し、ノイズ除去が問題になっていました。 この回路は、商用交流電源からノイズ・リファレンスを取ったり、ノイズ除去用リファレンス信号を取り込む機能も持っていました。 単体テスト時の波形表示のスクリーン・キャプチャーが残っていました。(10年近く休眠していたパソコンからサルベージしました。)  【写真1】3ch A/Dユニットの回路図(心電計を含む)  【写真2】3ch A/Dユニットの写真  【写真3】3ch A/Dユニット単体試験時のキャプチャー(被験者:上田) |

【ダミーSQUID】FLLの動作確認の為にいちいち液体ヘリウム入れてたら液体窒素での予冷からやらなくちゃいけないからとっても面倒だし、お金もかかるし、深夜の実験はまっぴらなんで、楽をするために考えた回路がダミーSQUID素子です。 SQUIDのφ-V特性を回路的に実現すれば、FLL(Flux Locked Loop)のロック実験ができるでしょ? いろいろバリエーションがあったので、この回路を使っていたかどうか忘れちゃったけど。ご参考まで。 そう言えば、何年だったか忘れましたが、日本生体磁気学会の論文誌の広告欄にこの回路を公開したことがあります。 興味のある方は調べてみて下さい。  【写真1】考え付いたダミーSQUID回路を白板に書きとめたときの写真  【図1】ダミーSQUIDの回路図 .gif)  【写真2】試作したダミーSQUID回路の写真 【写真3】調整前にオシロで見たダミーSQUID回路のφV特性 |